Фронтовики аппарата управления Челябинского облпотребсоюза: люди долга и памяти

Георгий Сорокин, Александр Иваненко, Василий Братанов, Зоя Щербатова и Константин Неговорин — фронтовики, чья жизнь после войны не оборвалась, а продолжилась в мирной борьбе за развитие потребкооперации. Они прошли войну и десятилетия трудились в аппарате управления Челябинского облпотребсоюза, оставаясь примером мужества, скромности и ответственности.

СОРОКИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ – родился 6 мая 1924 года в селе Куликовка Нагайбакского района Челябинской области, в семье крестьянина. До 1939 года учился в средней школе, после 7 класса, получив неполное среднее образование, поступил на работу в Нагайбакский райпотребсоюз счетоводом. В 1940 году был переведен в Куликовское сельпо старшим бухгалтером, в 1942 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в пехоте на фронтах Великой Отечественной войны. В ноябре 1943 года был тяжело ранен, после длительного лечения в госпитале был демобилизован. Вернулся домой в село Куликовка и на работу в Нагайбакский райпотребсоюз, где до перевода в Челябинский облпотребсоюз в 1947 году работал заместителем главного бухгалтера, затем главным бухгалтером. До 1963 года работал главным бухгалтером центральной бухгалтерии облпотребсоюза, начальником финансового отдела, а с апреля 1963 года был назначен заместителем председателя правления облпотребсоюза по финансам. В этой должности проработал до выхода на пенсию в 1984 году. И высокое начальство, и подчиненные знали Георгия Николаевича, как целеустремленного, трудолюбивого, принципиального руководителя, человека высокого гражданского долга. Его взаимоотношения с окружающими, требовательность всегда сочеталась с заботой о людях, внимательным отношением к ним.

ИВАНЕНКО АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ – родился 22 июля 1912 года в селе Омельгород Александровского района Кировоградской области Украины. Детские годы прошли в период гражданской войны, интервенции, голода и разрухи. Тем не менее восьмилетним мальчиком идет учиться в среднюю школу, которую закончил в 1926 году, получив не полное среднее образование. В 1927 году переезжает на Урал и поступает на учебу в Тюменский кооперативный техникум. После его окончания в 1930 году Александра Антоновича направляют на работу в Варненское сельпо на должность старшего бухгалтера. Часто вспоминал, как бедно выглядела потребкооперация в это время. В не большом ларьке продавалось все самое необходимое сразу: спички, соль, керосин, ситец и многое другое. В 1934 году поступает на заочное обучение в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу города Свердловска. Заканчивает ее в 1936 году. До начала войны продолжал работать в сельпо бухгалтером. В 1941 году пошел на фронт добровольцем. Начал свой боевой путь под Москвой в декабре 1941 года, в 1229 стрелковом полку, в составе 371 стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Эта дивизия была сформирована в Чебаркуле Челябинской области в конце ноября, а уже в начале декабря приняла первый бой. Вспоминая эти тяжелейшие и кровопролитные сражение. Рассказывал, как немцы отступая, не оставляли за собой ничего живого. В январе 1942 года в бою под Ржевом получил тяжелое ранение и попал на три месяца в госпиталь. После выздоровления сразу на фронт. В январе 1944 года дивизию перебросили в Польшу, где пришлось воевать с бендеровскими бандами и националистами до октября 1945 года. Здесь для Иваненко А.А. и закончилась война. После демобилизации вернулся в Варну, на работу в сельпо. В 1948 году назначают главным бухгалтером Увельского райпотребсоюза. В 1958 году распоряжением Роспотребсоюза переводят на работу в Челябинский облпотребсоюз на должность заместителя председателя правления по кадрам. В 1972 году ушел на заслуженный отдых, но принимал активное участие в общественной жизни, как ветеран потребительской кооперации, как наставник кооперативной молодежи техникума. Александр Антонович был в составе Совета ветеранов 371 Уральской стрелковой «Витебской» Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии, принимал участие в создании музея дивизии в городе Челябинске.

БРАТАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ – родился 25 апреля 1907 года в городе Челябинске в большой семье железнодорожника, уже в 12 лет начал работать на железной дороге. В 1925 году заканчивает курсы счетоводов, поступает на работу сначала счетоводом, затем бухгалтером городской больницы Карабаша. В 1934 году его переводят на должность начальника финансового отдела областного управления здравоохранения. В 1942 году добровольцем уходит на войну, на самый сложный и важный участок фронта – оборону Сталинграда. Василий Федорович рассказывал, что каждый солдат в этой смертельной схватке понимал важное значение для победного исхода всей войны. Все сражались не на жизнь, а на смерть. С поля боя уносили только тяжело раненых. Первое ранение у Василия Федоровича было легким, но он остался на поле боя. А после второго тяжелого ранения его отправили в госпиталь в Саратов. За это героическое сражение был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Но после госпиталя по состоянию здоровья уже не годен был для службы в армии. В июле 1944 года вернулся в Челябинск и устроился на работу в финансовое управление старшим контролером-ревизором. До 1955 года был заведующим сектором на партийной работе и одновременно заочно учился на экономическом факультете. В 1955 году был направлен на работу в Челябинский облпотребсоюз на должность заместителя председателя Правления по торговле. Перед выходом на пенсию в 1967 году был избран председателем ревизионной комиссии облпотребсоюза.

Сталингра́дская би́тва 1942–1943, совокупность стратегических оборонительной (17 июля – 18 ноября 1942) и наступательной (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943) операций советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проведённых с целью отстоять Сталинград (ныне Волгоград) и разгромить действовавшую на этом направлении группировку вражеских войск. В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Юго-Западного, Сталинградского, Юго-Восточного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия, Сталинградский корпусной район ПВО. Учитывая вероятность германского наступления на сталинградском направлении, Государственный комитет обороны 12 июля принял решение об образовании Сталинградского фронта с задачей занять и прочно оборонять рубеж на реке Дон. Непосредственно на подступах к Сталинграду началось возведение 4 оборонительных обводов, на строительство которых ежедневно мобилизовывалось свыше 100 тыс. жителей города и области. Под Сталинград из резерва Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) направлено 15 стрелковых дивизий и 3 танковых корпуса, создавались отряды народного ополчения.

Сталинградская битва началась 17 июля на дальних подступах к городу оборонительными действиями передовых отрядов Сталинградского фронта на рубеже рек Чир и Цимла. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, но к 22 июля они отошли на основной рубеж обороны. Осуществив перегруппировку, противник 23 июля начал решительное наступление. В августе – сентябре в сражение были введены новые силы – итальянская 8-я армия и румынская 3-я армия. 10 августа советские войска отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе города. Однако 23 августа противник прорвался к Волге севернее Сталинграда, а 12 сентября вплотную подошёл к городу с запада и юго-запада. В городе, который непосредственно обороняли 62-я (командующий – генерал-лейтенант В. И. Чуйков) и 64-я (командующий – генерал-майор М. С. Шумилов) армии, развернулись ожесточённые уличные бои. Непрерывными контратаками советские войска перемалывали живую силу и технику противника. 11 ноября германские войска предприняли последнюю попытку овладеть городом, после чего были вынуждены перейти к обороне.

К середине ноября создались благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление. Его план разработан под руководством представителей Ставки ВГК генерала армии Г. К. Жукова и генерал-полковника А. М. Василевского и 13 ноября под кодовым наименованием «Уран» утверждён Верховным главнокомандующим И. В. Сталиным. Основная идея контрнаступления заключалась в двустороннем охвате сталинградской группировки противника с последующим её окружением и уничтожением. По решению Ставки ВГК 25 ноября – 20 декабря силами войск Западного и Калининского фронтов проведена отвлекающая операция «Марс», сковавшая крупные силы противника и не позволившая использовать их под Сталинградом. 10 января 1943 г. войска Донского фронта начали операцию «Кольцо» по уничтожению окружённого противника, которая успешно завершилась 2 февраля. Были разгромлены 22 германские дивизии и 149 отдельных частей, взяты в плен свыше 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала. Сталинградская битва – одна из крупнейших во Второй мировой войне. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе её противник потерял четвёртую часть сил, действовавших на советско-германском фронте. Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн чел., в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии составили около 1 млн 130 тыс. чел. (из них около 480 тыс. безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия для развёртывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной территории СССР.

Победа под Сталинградом подняла международный авторитет Советского Союза, укрепила антигитлеровскую коалицию.

ЩЕРБАТОВА (ВЕДЕРНИКОВА) ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА — родилась 22 декабря 1919 года в деревне Батурино Еткульского района Челябинской области. После окончания семилетней школы прошла медицинские курсы, что дало ей необходимые знания и навыки для работы в сфере здравоохранения. До призыва на военную службу активно участвовала в комсомольской жизни: была организатором, занималась общественной работой, воспитывая в молодежи веру в Победу и любовь к Родине. Была спортсменкой — занималась лёгкой атлетикой и лыжами, входила в спортивное общество «Буревестник».

С февраля 1942 года по декабрь 1945 года прошла почти всю войну — от младшей медсестры до старшины медицинской службы. За проявленные мужество и самоотверженность награждена Орденом Отечественной войны II степени.

С первых дней Великой Отечественной войны страну охватил мощный патриотический подъём — молодёжь стремилась внести свой вклад в общее дело Победы. Кто-то добровольно шёл в Красную Армию, кого-то призывали в соответствии с мобилизационными планами. Среди них была и Зоя Алексеевна Ведерникова. На момент призыва она уже имела медицинскую подготовку, а также значительный опыт общественной и комсомольской деятельности.

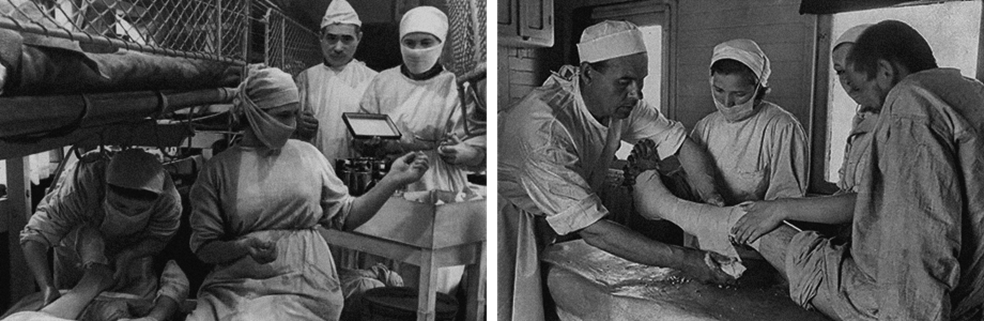

В феврале 1942 года, по повестке военкомата, была направлена сначала в эвакуационный госпиталь №1145, а затем — во временный военно-санитарный поезд №1034. Именно там началась её фронтовая судьба — тяжёлая, полная лишений, испытаний и подвига. Сквозь рвы, снарядные воронки, под огнём — она и другие медики выносили и вывозили раненых с поля боя, не щадя себя. Однажды, когда санитарный поезд проезжал мост, в один из вагонов попал снаряд. От удара отцепились вагоны с продуктами — раненых не могли накормить более двух суток. И всё это время медики оставались рядом с бойцами, поддерживая их не только лекарствами, но и человеческим участием, верой и добротой.

Из воспоминаний начмеда поезда, капитана медицинской службы, Татьяны Дьячковой: «… Тогда нам казалось, что так и должно быть на войне: красный крест в белом круге – островок милосердия, он вне жестоких законов войны. Бомбить нас стали, когда поезд вышел из Пскова. Не красные кресты, оказывается, нас охраняли, а сам вокзал, который фашисты рассчитывали использовать, когда возьмут город, и потому берегли. А красный крест был едва ли не самой любимой целью для немецких летчиков – он не мог ответить огнем».

Временные военно-санитарные поезда, в отличие от постоянных, создавались в экстренном порядке — в периоды особенно ожесточённых боёв, когда поток раненых резко возрастал и требовалась срочная эвакуация из прифронтовых госпиталей. Именно в таком временном санитарном поезде служила Зоя Алексеевна Ведерникова. Эти поезда не имели стандартного состава или устойчивой логистики — часто формировались на месте, из разных вагонов, приспособленных под медицинские нужды.

Зоя Алексеевна вместе с другими медиками принимала бойцов прямо с поля боя — снимала окровавленные гимнастёрки, резала сапоги с перебитых ног, обрабатывала раны. Операций в таких условиях не проводилось, но первичная помощь, перевязки, уколы, таблетки и уход — всё это делалось непрерывно, практически без сна и отдыха.

На один вагон с сотнями тяжелораненых приходилось всего несколько медиков — по воспоминаниям Зои Алексеевны, на каждую медсестру приходилось до 150 раненых. Работа была изнурительной: утренние обходы с врачом, выполнение назначений, кормление, поддержание чистоты, а ещё — человеческое участие: писали письма под диктовку, читали вслух, старались поддержать морально. Мужчин среди медперсонала было мало, и поднять тяжелораненого на третий ярус вагона приходилось хрупким санитаркам и сёстрам. Физическая выносливость и сила, столь необходимые в таких условиях, во многом помогли Зое Алексеевне благодаря её спортивному прошлому — ещё до войны она активно занималась лёгкой атлетикой и лыжами, выступала на всесоюзных соревнованиях в составе спортивного общества «Буревестник». Именно спортивная закалка нередко становилась её опорой в самых тяжёлых и критических моментах фронтовой службы.

Персонал таких поездов в годы войны редко удостаивался наград — слишком «невидимым» был их подвиг. Поезд Зои Алексеевны не стал исключением. Орден Отечественной войны она получила лишь спустя много лет — в 1985 году, как напоминание о тяжелейшей, но благородной работе, которую она выполняла в суровые военные годы.

После окончания войны Зоя Алексеевна вернулась в родной Челябинск, окончила кооперативный техникум и по распределению была направлена на работу в Челябинский облпотребсоюз. Долгие годы она трудилась в финансово-экономическом управлении, где зарекомендовала себя как ответственный и грамотный специалист. До 1967 года занимала должность ведущего специалиста. Позже была избрана на освобожденную должность председателя профсоюзного комитета, которую возглавляла на протяжении многих лет. Зоя Алексеевна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди коллег. Затем как опытного и грамотного специалиста ее направили на организацию финансово-экономической службы во вновь созданную организацию «Комбинат производственных предприятий» Челябинского облпотребсоюза.