Эстафета памяти: Семён Проэктор – солдат, офицер, кооператор

История потребительской кооперации неразрывно связана с судьбами людей, которые строили и защищали нашу страну. В годы Великой Отечественной войны тысячи кооператоров ушли на фронт, чтобы с оружием в руках отстаивать свободу Родины. Среди них был и Семён Иосифович Проэктор – человек, чья жизнь стала примером мужества, стойкости и преданности делу. Прошедший через финскую кампанию и тяжелейшие бои Великой Отечественной, он внёс свой вклад в Победу, а после войны продолжил трудиться на благо народа. Вспоминая его подвиг, мы продолжаем эстафету памяти, сохраняя историю для будущих поколений.

Проэктор Семен Иосифович – старший инструктор правления ОПС, начальник второго отдела, полковник в отставке. Родился в городе Новомиргород Кировоградской области 23 мая 1919 года, закончил 8 классов,10 классов экстерном. В 1939 году окончил военное училище, в 1953 году военную академию имени Фрунзе. Награжден двумя орденами боевого Красного знамени, орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной звезды, двенадцатью медалями, в мирное время награжден медалью к столетию В.И. Ленина, многократно награждался почетными грамотами Центросоюза, облпотребсоюза, побеждал в социалистическом соревновании, являлся «Ударником коммунистического труда».

Пехотное военное училище закончил еще до начала войны и служил в заполярье в звании лейтенанта в 155 стрелковой дивизии. Участник финской войны в 1939-1940 годов. В свои 19 лет уже принимал участие в Финской военной операции сразу после окончания училища в 1939 году в составе 659 стрелкового полка, 155 стрелковой дивизии. Великая отечественная война для него началась 22 июня 1941 года на западной границе Советского Союза, в городе Новогрудок. Закончил войну командиром отдельного стрелкового полка в звании майора четвертого Украинского фронта. Когда началась Великая Отечественная война, он воевал на Карельском фронте в составе лыжного батальона, потом на Юго-Западном фронте, прошел с боями за освобождение Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии. Больше всего в памяти остались последние дни войны, когда уже понятно стало, что победили.

Из воспоминаний Проэктора Семена Иосифовича: — «Уже в Чехословакии, когда форсировали реку Одер, немцы отрезали путь через переправу, нам пришел приказ, продержаться сутки, а мы, заняв плацдарм, двумя ротами держали переправу 18 суток и под огнем переправляли местное население и сдавшихся в плен на освобожденный берег. В день приходилось отражать по шесть атак.»

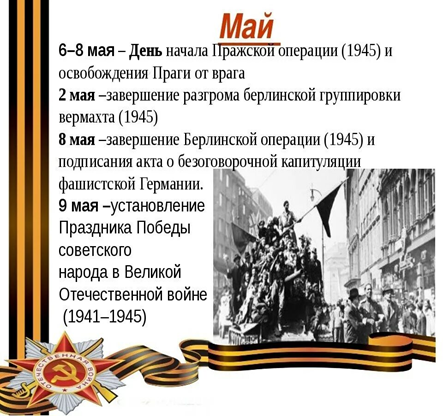

Победа близко, а еще горячие бои с остервенелым врагом, которому уже нечего терять. За проявленный героизм наша батарея и я сам были представлены к награждению Орденом «Красной звезды». Война закончилась 9 мая, а еще 10 и 9 мая наше подразделение добивало группировку Шернера под Прагой в Джумперте».

Был за всю войну несколько раз ранен, но снова возвращался в строй. Победу встречал в освобожденной Праге, столице Чехословакии, начальником оперативного отдела штаба корпуса. За мужество и героизм награжден 5 орденами и 14 медалями, 9 раз приказом Верховного главнокомандующего за отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему объявлены были благодарности. После войны служил в армии еще 16 лет в Белорусском военном округе, потом преподавал на военной кафедре в институте. Демобилизовался в 1961 году в звании полковника. В 1962 году пришел работать в систему потребительской кооперации — в Челябинский облпотребсоюз и отработал 22 года. Работал Семен Иосифович начальником книжного отдела, инструктором и начальником второго отдела облпотребсоюза. В 1984 году ушел на пенсию. Принимал активное участие в работе Совета ветеранов облпотребсоюза, любил встречаться с молодежью, на этих встречах рассказывал не только о военном времени и его тяготах, но и давал дельные советы опытного наставника подрастающей смене кооператоров-студентов кооперативного техникума Челябинского облпотребсоюза.

Ветеран Великой Отечественной войны, однополчанин Семена Иосифовича Николай Александрович Мельников вспоминал, что его «война» закончилась именно в Чехии, 12 мая 1945 года: «Я не помню, как назывался этот населенный пункт, но запомнил на всю жизнь поле, на котором сидели на молодой травке немецкие пленные.

«Их были многие тысячи. В этот день нам объявили о том, что мы едем домой. Спустя 20 лет после Великой Победы я снова посетил эту страну, и попросил отвезти меня на то самое место, там стоял памятник, на котором было написано: «Здесь закончилась Вторая Мировая война». Для меня это было так волнительно, я даже прослезился – такая честь советским солдатам! А в 2004 я снова туда поехал. Памятник остался на том же самом месте, только чехи поменяли надпись, на этот раз на нем было написано: «Здесь была взята в плен крупная группировка немецких войск», Вы представляете? Переписали историю, обидно…».

К началу мая 1945 года советские войска захватили крупнейший город страны Брно, а наступавшие с противоположной стороны американцы приблизились к Праге на расстоянии всего 80 километров. Эти события заставили подпольщиков, прежде всего служащих полиции и вооружённых сил протектората, вспомнить о своём предназначении и доказать союзникам, что они также воевали с оружием в руках против фашистов, а не отсиживались в тылу.

9 мая 1945 года, Прага В 4.00 утра 9 мая 1945 года 10-й гвардейский танковый корпус зашел в Прагу и вышел на ее северо-восточную, восточную и юго-восточную окраины. 6-й гвардейский механизированный корпус — на южную и юго-западную окраины чешской столицы. 5-й гвардейский механизированный корпус — на западную окраину. Командующий 4-й гвардейской танковой армией Дмитрий Лелюшенко в связи с этим в срочной порядке составил донесение Командующему фронтом Коневу: «Захвачено много пленных и трофеев. Оказавшие сопротивление уничтожены. Связь с повстанцами через бригадного генерала Ведера. Американских войск нет. Соседей нет. Веду разведку в северовосточной части, в южном направлении. Навожу порядок. Я с оперативной группой на западной окраине Праги».

Впрочем, в городе всё ещё оставались разрозненные части дивизий СС «Рейх», «Викинг» и «Валленштейн», которые продолжили оказывать сопротивление. Покончили с ним только ближе к вечеру. В боях с недобитыми группами противника в городе наши части потеряли 30 солдат. Всего же за Пражскую операцию Советская армия потеряла убитыми 11997 человек, были ранены 40501 красноармеец. Наши материальные потери составили 373 танков и САУ, 1006 артиллерийских установок и 80 самолётов.

Потери немцев только в Праге к тому времени исчислялись тысячей человек. В ходе Пражской операции советскими частями было взято в плен около 860 тысяч солдат и офицеров противника и 35 генералов. Восставшие за 4 дня боёв потеряли порядка 1400 бойцов. Погибли также 4 тыс. мирных жителей. О том, что происходило в Праге 9 мая 1945 года в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал участник тех событий, ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Мельников: «Я тогда служил в 23-й мотострелковой бригаде особого назначения. Мы вошли в город в 11 утра – все тихо вокруг, никаких боев, встречали нас, как за всю войну ни в одной стране не встречали!».

«Мы спешили на помощь, а они сами все сделали… У нас машина сломалась, что-то с мотором случилось, так они нам выкатили новенькую «Татру», мы на нее наши номера привесили, и дальше поехали».

«Власовцев мы не расстреливали на месте, что Вы! Но смотрели они на нас, знаете как? Как звери. Вот я вам случай расскажу: проходим мы мимо власовцев, а мимо одного из них кошечка пробегала, так он ее схватил, и зубами разорвал на куски, и на нас смотрит, вот какие они были. Я-то что, как говорится «рядовой Швейк» Красной Армии, но скажу вам, что они, как звери были, — эти власовцы, что им не удалось к американцам в плен сбежать».

12 мая американские войска передали СМЕРШу генерала Власова, в этот же день предатели Родины, служившие под его началом, начали массово сдаваться в плен советским войскам. Этот день по праву можно считать последним днем Второй Мировой войны.

Самосуд «по-чешски». Начиная с 9 мая 1945 года, по Чехии прокатилась волна самосудов над этническими немцами, которые проживали в основном на западе страны, и немецкими военнослужащими.

О масштабе этих преступлений красноречиво говорит секретное политдонесение Начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта Гвардии генерал-майору тов. ЯШЕЧКИНУ (соблюдена оригинальная орфография документа), составленное 18 мая Гвардии полковником Кладовым и заверенное подписью Начальник отделения информации Оргинструкторского отдела ГЛАВПУРККА Леоновым: «За время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были неоднократно очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть к немцам выражало в самых разнообразных, подчас довольно странных, необычных для нас формах.

— В районе гостиницы гор. Прага чехословацкие патриоты, собрав группу до 30 немцев, принимавших участие в подавлении восстания, заставили их лечь на дорогу лицом вниз и каждого из них, кто пытался поднять голову, избивали палками. Продолжалось это в течение 40 минут. После чего немцы были выведены за город и там сожжены на кострах.

— Встречая наши передовые танки, чехи на центральной улице г. Прага выстроили большую группу немцев, предварительно нарисовав на лбу каждого из них фашистскую свастику. При подходе танков заставили немцев стать на колени, а затем лечь лицом вниз под гусеницы.

— В районе техникума жители города, раздев по пояс 15 немок и вымазав их краской, заставили работать по исправлению мостовой, при большом скоплении народа».

После этого немки были выведены за город и расстреляны. 10 мая в Праге было задержано четыре немецких солдата, которые укрываясь на чердаке здания, продолжали убивать снайперским огнем военнослужащих Красной Армии и жителей города. Задержанные немцы были тотчас же подвешены за ноги на столбах, облиты бензином и сожжены.

Подобные факты можно было встретить не только в г. Праге, но и в других городах и населенных пунктах Чехословакии. В с. Лушка с приходом наших частей чехи выгнали всех поживавших здесь немцев (290 человек), а оставшееся их имущество конфисковали. На этой же улице были сожжены подвешенные на столбах за ноги два гестаповца. Около их трупов была вывешена надпись: «За убийство и смерть наших братьев».

Все это объясняется огромной злобой и жаждой мести, которое питает чехословацкий народ к немцам за все совершенные преступления. Житель г. Прага доктор Кот говорит: «Немцы угнетали чехословацкий народ в течение шести лет. За четыре дня до прихода Красной Армии в Прагу они учинили массовые расстрелы мужчин и женщин. Даже детей на глазах у родителей вещали на специальных крючках или же ставили в ряд и давили гусеницами танков». Злоба и ненависть к немцам настолько велика, что нередко нашим офицерам и бойцам приходится сдерживать чехословацкое население от самочинных расправ над гитлеровцами»

Настроения у свежеиспеченного правительства были, прямо скажем, боевые. В его «Дневнике совещаний» указывалось: «необходимо всеми средствами продолжать борьбу на Восточном фронте». Проводилась политика «капитуляции только на Западном фронте». Причем поначалу всерьез обсуждался вопрос о… политических преимуществах удержания территории на востоке. Судьба двух групп армий деликатно именовалась «богемским вопросом». Решение об отводе войск не было принято по крайней мере до 4 мая. Вообще нельзя не отметить периода некоей задумчивости и даже ступора со стороны нового правительства бьющегося в агонии Третьего рейха.

Последние бои на море. Пожалуй, наиболее драматичным стало развитие событий в первую декаду мая 1945 года на море. 3 мая 1945 трагедия разыгралась в порту Любека, где английские истребители-бомбардировщики «Тайфун» потопили немецкий теплоход «Кап Аркона». На борту судна, превращенного в плавучую тюрьму, находились эвакуируемые заключенные концлагерей. Погибло более 5000 человек, что сделало потопление «Кап Арконы» одной из крупнейших катастроф на море в ходе Второй мировой войны.

Советские летчики в те же дни отметились атаками по крупным боевым кораблям. Наступление 2-го Белорусского фронта привело к изоляции группировки немецких войск в Свинемюнде. Последней надеждой немцев здесь стала эвакуация морем в Копенгаген. Отряд боевых кораблей во главе с учебным линкором «Шлезиен» был обнаружен самолетами-разведчиками на рейде Свинемюнде еще 1 мая. Однако погодные условия 2−3 мая не благоприятствовали действиям авиации. Утром 4 мая «Шлезиен» подорвался на британской донной мине и сел носом на грунт. Советское командование об этом, разумеется, не знало и направило для атаки кораблей в Свинемюнде самолеты авиагруппы из Кольберга. В нее входили «Бостоны» в качестве торпедоносцев и топмачтовиков (топмачтовик — самолет, способный наносить бомбовые удары с применением эффекта рикошетирования бомб от водной глади), а также штурмовики Ил-2 (24 Ил-2, 11 А-20 «Бостон» в сопровождении 12 Як-9). Удары с воздуха по «Шлезиену» трудно назвать идеальными — в условиях неглубокой бухты торпеды зарывались в грунт, а попадание бомбы было всего одно. Ввиду скорого оставления порта «Шлезиен» был вскоре после атак с воздуха взорван немцами. Реальным успехом советских пилотов в этих налетах стал добитый топмачтовиками миноносец Т-36, который ранее подорвался на мине, но к моменту атаки уже передвигался самостоятельно. В атаках на Свинемюнде один «Бостон» был потерян (машина лейтенанта Линника в атаке на «Шлезиен»), три А-20 и четыре Ил-2 получили повреждения. 5 мая уже у острова Борнхольм летчики нагнали уходивший из Свинемюнде эсминец Z-34, но по невыясненным причинам от атаки отказались.

В восточной части последние дни войны прошли в небольших, не жестоких схватках. Этому способствовали амбициозные задачи, поставленные командованием сторон. Во-первых, нарком ВМФ Н.К. Кузнецов 4 мая отдал приказ готовиться к высадке десантов на острова Борнхольм и Рюген. Если бы боевые действия продолжались, то 15 мая был бы высажен десант на эти острова. Соответственно, началось перебазирование в порты Померании. Во-вторых, гросс-адмирал Карл Дениц отказался от стратегии Гитлера на удержание Курляндии и островков сопротивления в Восточной Пруссии и предпринял заметную по масштабам акцию по эвакуации людей морем из этих «медвежьих углов» Восточного фронта. Причем не обошлось без разброда и шатаний: 3 мая Дениц отдал приказ о самозатоплении кораблей Кригсмарине, а 5 мая его отменил. Приказ успели выполнить эсминец Z-43, миноносцы Т-8 и Т-9 и 88 подводных лодок.

К моменту получения приказа Деница на эвакуацию на косе Хель и в устье Вислы насчитывалось 225 000 человек военнослужащих вермахта и 26 000 гражданских лиц. Из этого числа 150 000 находились непосредственно на косе Хель, а оставшиеся — в устье Вислы. Сюда они были вытеснены в ходе мартовского наступления 2-го Белорусского фронта. Имеющимися в распоряжении Кригсмарине силами можно было вывезти лишь малую часть этой массы людей.

В ночь с 5 на 6 мая у маяка Риксхефт отряд советских катеров МО столкнулся с немецким конвоем, следовавшим в Данцигскую бухту. «МОшки» были обнаружены радаром миноносца Т-28. Вырванные из темноты блеклым светом осветительного снаряда, советские катера были немедленно обстреляны, в результате фатальные повреждения получил катер МО-595. Погибли 12 человек, включая командира отряда охотников В.Н. Боголюбского. На обратном пути конвоя с остова катера немцы сняли и взяли в плен семь советских моряков, впоследствии переданных в Копенгагене англичанам.

Всего с косы Хель боевыми кораблями Кригсмарине (семь эсминцев и пять миноносцев) было снято 7 мая 1945 года около 20 000 человек. Еще несколько тысяч человек были вывезены 8 мая. Оставшиеся вскоре сдались в плен.

В куда худшем положении (хотя бы ввиду отдаленности от Дании) находилась группа армий «Курляндия». Оставленный волей Гитлера немецкий плацдарм в Прибалтике к маю 1945 года насчитывал более 230 000 военнослужащих вермахта. Имеющийся тоннаж транспортного флота не позволял перевезти и четверти их состава, эвакуация затянулась бы на недели. Это, собственно, стало одной из причин того, что ГА «Курляндия» не была вывезена морем, из нее лишь по мере необходимости изымались отдельные соединения. Собрав все плавсредства — рыболовные суда, шхуны и буксиры, — удалось вывезти всего 11 400 человек из Либавы (Лиепаи) и 5500 из Виндавы (Вентспилса). Они были разбиты на пять конвоев, четыре в Либаве и один в Виндаве, и покинули порты вечером 8 мая.

В 23:00 8 мая 1945 года советские радиостанции передали открытым текстом радиограмму на немецком языке с приказанием немецким боевым, вспомогательным и торговым судам следовать для сдачи в порты Мемель и Кольберг. На беспрекословное подчинение никто особо не рассчитывал, и поэтому порты Курляндии блокировались силами катеров Балтийского флота. Ранним утром 9 мая отряд катеров под командованием капитана 2-го ранга Сударикова встретил семь судов противника, нагруженных солдатами и офицерами. Приближающиеся советские катера подверглись обстрелу из стрелкового оружия, но сопротивление было сломлено огнем артиллерии торпедных катеров и охотников. В условиях шторма пленных пересадили на буксир «Роте», а остальные плавсредства пустили на дно. Около полудня другой отряд катеров перехватил отряд из шести судов, включая две быстроходные десантные баржи (БДБ). Завязался бой, в котором немцы вели огонь из зенитных автоматов и стрелкового оружия. В результате четыре судна катерники уничтожили вместе с вооруженными «пассажирами» (около 1000 человек), а не оказавшие сопротивление БДБ и буксир под конвоем отправили в Мемель, с них было снято и взято в плен 670 человек.

С активными действиями «москитного флота» несколько контрастируют вялые атаки подлодки С-13 под командованием А.И. Маринеско. Находясь на позиции к юго-востоку от Борнхольма с 2 по 5 мая, лодка имела несколько контактов с транспортами противника, но по разным причинам атаки срывались, в том числе из-за ошибок командира. Перевод на позицию на подступах к Либаве также не принес результатов. В итоге в июне 1945 года последний боевой поход С-13 был оценен командованием как неудовлетворительный. Возможно, сказалась эйфория конца войны, но в последнем походе Маринеско не проявил и десятой доли той энергии, что сопутствовала атаке «Густлофа» или «Штойбена». Немного большая активность могла стоить немцам еще нескольких сотен, а то и тысяч человек.

Бегство на крыльях. Помимо морского транспорта, к эвакуации Курляндии привлекалась авиация. В наиболее выгодном положении находились пилоты самолетов 1-го воздушного флота, истребители и штурмовики. Они покинули плацдарм утром 8 мая и взяли курс на запад. В этом отношении они явно поторопились: на аэродром Гробине из Норвегии днем прилетели 35 транспортных Ю-52, присланных по приказу Деница. В отсутствие истребительного прикрытия эта группа транспортников была безжалостно разгромлена советской авиацией прямо на аэродроме. Лишь двум самолетам удалось спастись. Изначально достаточно слабая попытка вывезти хоть кого-то потерпела крах. Справедливости ради можно отметить, что командующий 1-м воздушным флотом Пфлюгбайль не воспользовался «служебным положением», не использовал ни один из подчиненных ему самолетов для бегства и сдался в плен. Всего же днем 9 мая 1945 года в Курляндии капитулировали 42 генерала, 8038 офицеров и 181 032 рядовых. В число последних входят около 14 000 коллаборационистских формирований из прибалтов. Вскоре они отправились пешим маршем в лагеря военнопленных.

Крепость сдается. На сухопутном фронте обстановка была в чем-то проще, а в чем-то сложнее. В довольно своеобразном положении находился к 2 мая сорокатысячный гарнизон крепости Бреслау (нынешний Вроцлав). В результате наступления, предпринятого осаждавшей город советской 6-й армией генерала Глуздовского в апреле 1945 года, был захвачен аэродром, что сразу ухудшило условия снабжения гарнизона. Назначенный Гитлером перед смертью новым рейхсфюрером СС гауляйтер Ханке вылетел из города на легкомоторном самолете (это его не спасло, вскоре он был убит в Чехословакии). Именно Ханке фанатично настаивал на продолжении сопротивления даже в очевидно безнадежной ситуации. Более реалистично смотревший на вещи комендант крепости генерал Нихофф 5 мая собрал офицеров на совещание, где объявил о своем решении капитулировать. Надежды на помощь извне не было никакой. Хотя позднее на допросе в советском плену Нихофф рассказывал о плане нанести деблокирующий удар силами пехотных дивизий, скорее всего, это было пустыми обещаниями командующего ГА «Центр» Ф. Шернера. Прорыв же гарнизона, вероятнее всего, привел бы к его уничтожению. Все это заставило Нихоффа пойти на переговоры, в результате которых была достигнута договоренность о сдаче гарнизона к 14:00 московского времени в воскресенье 6 мая 1945 года. В плен к исходу 8 мая сдались 40 845 человек. Любопытно, что почетное наименование «Бреславльских» было впоследствии присвоено только авиационным частям.

Пражский финал. Самой крупной группировкой немецких войск на 2 мая 1945 года были две группы армий в Чехословакии и Австрии. Общая численность ГА «Центр» и «Австрия» превышала 1 млн человек. 1-й Украинский фронт И.С. Конева в начале апреля 1945 года был развернут на берлинское направление со сворачиванием Верхне-Силезской операции против ГА «Центр», развивавшейся невысокими темпами. Войска Шернера были крепким орешком. В немалой степени это объяснялось драконовскими мерами по поддержанию дисциплины, включающими виселицы и расстрелы. В ГА «Австрия» генерал-полковника Л. Рендулича находилось большое количество эсэсовских соединений. Они растеряли технику при отходе от Балатона к Вене, но еще не утратили боеспособность. Верховное командование вермахта считало этот участок островком стабильности, в день самоубийства Гитлера в журнале боевых действий ОКВ отмечалось: «Ситуация в южном секторе Восточного фронта стабилизировалась. Противник прекратил свои атаки на Брюн [Брно]…». Даже 7 мая 1945 года Шернер в приказе развеивал «слухи о капитуляции».

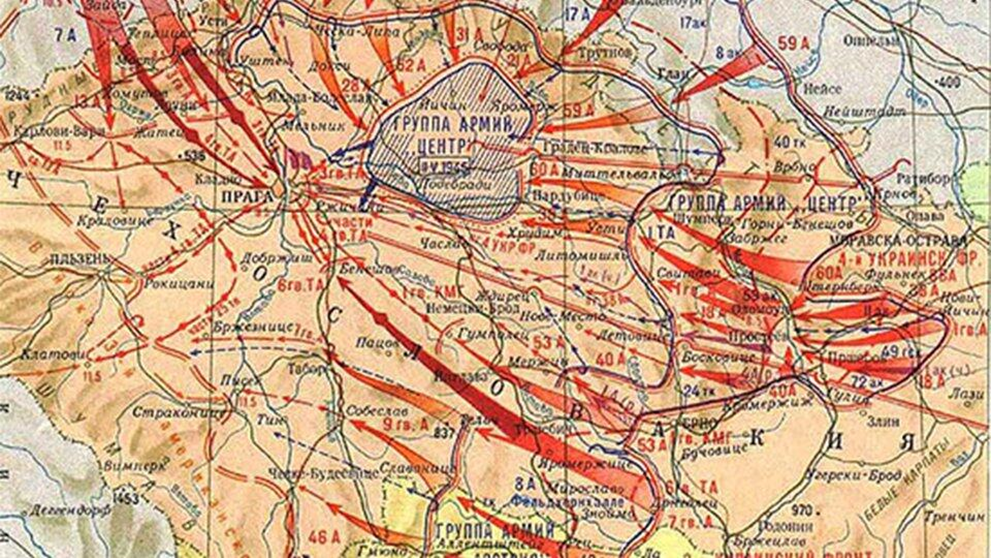

Советское верховное командование также считалось с опасностью со стороны войск Шернера и Рендулича. Еще до капитуляции берлинского гарнизона, в ночь на 1 мая, директивой Ставки 1-й Украинский фронт разворачивался во фланг и тыл ГА «Центр». На следующий день приказ на планирование удара на Прагу получил командующий 2-м Украинским фронтом Р.Я. Малиновский. Форма операции представляла собой классические «канны» — удар на окружение по сходящимся направлениям. Острия ударов двух фронтов должны были сойтись в Праге. Тем самым ГА «Центр» отрезались пути отступления на запад. И.С. Конев решил наносить главный удар из района северо-западнее Дрездена «кулаком» из двух танковых армий, двух танковых корпусов и трех общевойсковых армий. Р.Я. Малиновский спланировал главный удар 7-й гв. армией и 6-й гв. танковой армией и вспомогательный — 53-й армией и 1-й гв. конно-механизированной группой. Начало операции было намечено на 7 мая. Надо сказать, что Ставка ВГК достаточно реалистично оценивала обстановку и была далека от шапкозакидательских настроений. Так, ударная группировка, создаваемая командующим 2-м Украинским фронтом Р.Я. Малиновским, была сочтена недостаточно сильной. Директивой Ставки № 11 081 от 5 мая 1945 года из состава 3-го Украинского фронта изымалась 9-я гв. армия. Это была свежая армия, введенная в бой из резерва только 16 марта 1945 года. Ее предписывалось переправить через Дунай и не позднее 7 мая передать в распоряжение Р.Я. Малиновского. К операции привлекались крупные силы трех фронтов. Определенное беспокойство внушал советскому командованию факт наличия на границе Чехословакии и Германии укрепрайона постройки 1930-х годов, а также Рудных гор. В случае их занятия боеспособными частями штурм мог стоить немалых потерь. Благоприятствовало операции вспыхнувшее в Праге в ночь на 5 мая восстание. Недовольство немецкой оккупационной политикой постепенно усиливалось, и к весне 1945 года сформировалось чешское подполье численностью в несколько тысяч человек.

| Состав сил советской армии, принимавших участие в Пражской операции | ||||

| 1-й УФ | 4-й УФ | 2-й УФ | Всего | |

| Личный состав | 609 373 | 228 137 | 227 787 | 1 065 297 |

| Танки и САУ | 1302 | 160 | 305 | 1767 |

| Орудия (76-мм и выше) | 12 335 | 4691 | 6217 | 23 243 |

| Самолеты | 2338 | 622 | 1120 | 4080 |

Пражская операция началась 6 мая 1945 года — на один день ранее запланированного срока. Традиционные для советской практики наступлений передовые батальоны 1-го Украинского фронта обнаружили в ходе атаки, что оборона противника носит очаговый характер и не является серьезным препятствием. Уже в 14:00 перешли в наступление главные силы фронта. Следует отметить, что 6 мая прошли сильные дожди, дороги размокли, что не могло не сказаться на темпах операции. Командующий 3-й гв. танковой армии П.С. Рыбалко, не удовлетворенный темпами наступления, приказал вывести из второго эшелона армии 9-й мехкорпус и сформировать в нем передовой отряд. В него вошли 69-я мехбригада, 16-я самоходная артбригада и 50-й мотоциклетный полк. Отряд получил задачу «обходя все препятствия и узлы сопротивления противника, двигаться на максимальных скоростях к Праге». Небезынтересно отметить, что самоходная артбригада имела на вооружении поставлявшиеся по ленд-лизу САУ СУ-57 (американские Т-48). Достаточно активно к сокрушению узлов сопротивления противника привлекалась авиация, располагавшая полным господством в воздухе. Уже достаточно традиционно на внешний фронт запланированного окружения направили кавалерию — 1-й гв. кавалерийский корпус у города Хемниц вскоре установил связь с американскими войсками.

2-й Украинский фронт перешел в наступление по плану, 7 мая 1945 года, силами 7-й гв. армии М.С. Шумилова. К вечеру того же дня закончила сосредоточение 6-я гв. танковая армия, она перешла в наступление 8 мая, продвинувшись за день на 50 км. На тот момент И.С. Конев был безусловным лидером наступления на Прагу. 8 мая войска 1-го Украинского фронта перевалили через Рудные горы. Продвижение войск фронта за день составило 40 км. Это стало решающим событием для операции в целом, удобный рубеж обороны оказался немцами утрачен. Акцент в проведении операции, сделанный И.С. Коневым на танковые армии, мощнейший инструмент вооруженной борьбы, полностью оправдался. Спеша на помощь пражскому восстанию, в ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта одним 80-километровым броском достигли чешской столицы. Первыми вошли в Прагу в 4:00 утра с северо-запада танкисты 10-го танкового корпуса 4-й гв. танковой армии. Вслед за ними в 5:45 утра в Прагу с севера и северо-востока вошел передовой отряд 3-й гв. танковой армии. Жители Праги восторженно встречали советские войска.

Уже к 10:00 город находился под контролем советских войск. Войска 2-го Украинского фронта на тот момент еще были на юго-восточных подступах к Праге. В 17:00 9 мая 6-я гв. танковая армия находилась в 35 км юго-восточнее Праги, с ней установил связь 5-й мехкорпус 4-й гв. танковой армии. С занятием Праги — главного узла дорог Чехословакии — пути отхода ГА «Центр» на запад оказались перерезаны. С тем, чтобы пресечь возможность любого движения в обход Праги, И.С. Конев приказал П.С. Рыбалко вывести его армию из Праги, занять оборону к северо-востоку от города, а также развернуть один корпус на город Мельник и занять переправы через Эльбу. Разведывательный отряд 5-го мехкорпуса 4-й танковой армии был выдвинут далеко на юг от Праги, к Пильзену. Тем самым еще прочнее перекрывались пути отхода врага на запад.

В 20:00 8 мая 1945 года по радио верховное командование вермахта объявило о капитуляции: «С 00:00 9 мая все части и подразделения вермахта и все вооруженные формирования и отдельные лица прекращают боевые действия на всех театрах военных действий против всех бывших противников». В этот момент стало ясно, что Ф. Шернер упустил время на отвод своих войск на запад. В 3 часа утра 9 мая 1945 года Шернер на легкомоторном «Шторхе» направился в Альпы. По официальной версии, он собирался проверить готовность «альпийской крепости» (которой в действительности не существовало). Фактически командующий покинул вверенные ему войска, что позднее привело даже к судебному разбирательству в ФРГ, в котором Шернер добился оправдания своих действий. Однако в ближайшей перспективе Шернер ничего не выиграл — он был вскоре передан советской стороне. Штаб ГА «Центр» был разгромлен танкистами 1-го Украинского фронта на пути из Яромержа в Карловы Вары еще 8 мая 1945 года.

Оказавшиеся в окружении войска ГА «Центр», лишенные командующего, начали капитулировать в основном там же, где их застало известие об окончании войны. 10 и 11 мая на всех трех фронтах проходила массовая сдача в плен немецких солдат и офицеров. Лишь небольшие группы фанатиков пытались пробиться на запад, многие из них были уничтожены чехословацкими партизанами. Войска 1-го Украинского фронта с 6 по 12 мая взяли в плен свыше 258 000 немецких солдат и офицеров (в том числе 18 генералов). Войска 2-го Украинского фронта пленили 470 000 солдат и офицеров (в том числе 40 генералов). Войска 4-го Украинского фронта взяли в плен 130 000 человек. Помимо этого, в ходе наступления южнее Дуная войска 3-го Украинского фронта пленили более 180 000 немецких солдат и офицеров из ГА «Австрия». Одновременно в Австрии и Чехии были взяты богатые трофеи, боевая и вспомогательная техника. Безвозвратные потери трех фронтов в Пражской операции составили 11 265 человек, наибольшие потери понес 1-й Украинский фронт — 6384 человека.

Резюмируя события последних дней войны, можно сказать, что командование Красной армии исходило из худшего сценария — продолжения вооруженного сопротивления. Поэтому принимаемые меры, в частности бросок на Прагу, были рассчитаны с запасом. К счастью, распад обезглавленной военной и политической машины Третьего рейха произошел даже быстрее, чем можно было ожидать. Тем не менее, вооруженные столкновения продолжались, и последнюю неделю войны на море и на суше нельзя назвать бескровной.